長岡市にある悠久山公園には、小さな動物園がある。

新潟県には動物園が無いので、小さいながらもちょっと楽しみにして訪問してみた。

もちろん、大きな動物園ほど種類もいないし、数もいるわけではないが、十分楽しめた。

ということで、悠久山小動物園をご紹介。

お出迎えはおさるさん

悠久山小動物公園に訪問して、まず目につくのが猿山。

たくさんおさるさんがいる。

ニホンザルだと思うけど。

長岡市悠久山のおさるさん

長岡市悠久山のおさるさん2

長岡市悠久山のおさるさん3

お食事タイムもあるようで16:30分ごろとか。

悠久山小動物公園のアライグマ・狸・アナグマ・アルパカ・モルモット

長岡市悠久山小動物園のアライグマ

狸もいた。

が、写真をとったが、顔が撮れず、どんな動物だか分らなかった。

残念。

日本アナグマ?

長岡市悠久山小動物園日本アナグマ

というか、日本アナグマって、どんな動物?

アナグマはわかるが、日本にもアナグマがいたとは知らなかった。

ニホンアナグマ(Meles anakuma)は、食肉目イタチ科アナグマ属に分類される食肉類。特にミミズやコガネムシの幼虫を好み、土を掘り出して食べる。 巣穴は自分で掘る。 本種は擬死(狸寝入り)をし、薄目を開けて動かずにいる。

古くから日本ではタヌキ、ハクビシンなどとともにムジナ(貉、狢)と呼ぶ。

日本の本州、四国、小豆島、九州地域の里山に棲息する。11月下旬から4月中旬まで冬眠するが、地域によっては冬眠しないこともある。

秋は子別れの時期であるが、母親はメスの子ども(娘)を1頭だけ残して一緒に生活し、翌年に子どもを出産したときに娘に出産した子どもの世話をさせることがある。娘は母親が出産した子どもの世話をするだけでなく、母親用の食物を用意することもある。これらの行為は娘が出産して母親になったときのための子育ての訓練になっていると考えられる。

巣穴は地下で複雑につながっており、出入口が複数あり、出入口は掘られた土で盛り上がっている。出入口は多いものでは50個を超えると推測される。その家族により何世代にもわたって作られている。

巣材として草を根から引き抜いて使用していると推測される。巣材が大雨などで濡れると、昼に穴の外に出して乾燥させて夜に穴に戻す、という話もある。wikipedia

「むじな」ね。

長岡市悠久山小動物園アルパカ1

悠久山公園 アルパカ

長岡市悠久山小動物園のモルモット

まだ寒いので、お家の中にいます。

長岡市悠久山小動物園のモルモット2

干し草を食べに出てきました。

鳥

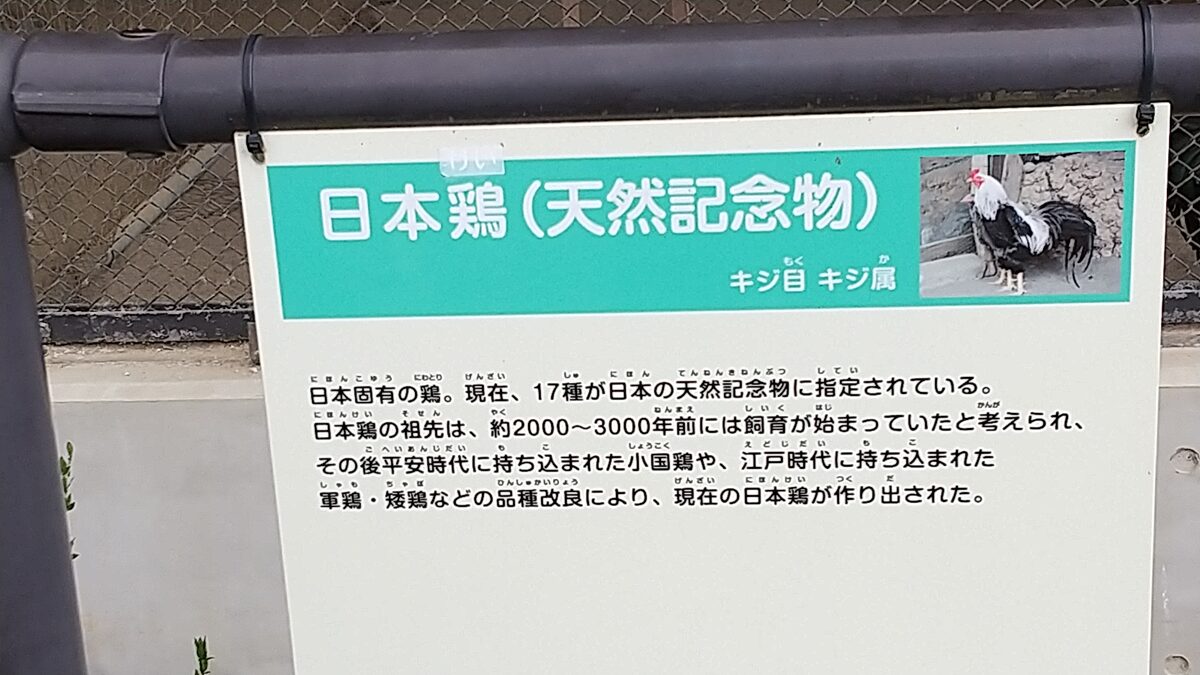

長岡市悠久山小動物園鶏・小国に似てるけど?

ちゃぼかと思ったけど、チャボより大きい。

天然記念物の鶏、小国に似てるけど?

長岡市悠久山小動物園鶏・小国に似てるけど?2

やっぱり小国?

長岡市悠久山小動物園クロトキ

こちらはクロトキ。

頭から嘴まで黒い、トキの一種。

2008年からはトキの分散飼育事業の一環で、近縁種のクロトキの飼育を手掛けている。

かつては日本でも繁殖していたらしく、江戸時代の絵画で描かれたサギ山に本種が描かれているものがある。また、幾つかの古文書で「カマサギ」「ナベカムリ」「クロクビ」などの呼称でクロトキが紹介されている。

wikipedia

長岡市悠久山小動物園こぶハクチョウ

こぶハクチョウはくちばしの付け根に大きなこぶがある。

長岡市悠久山小動物園トビ

トビ(鳶、鵄、学名: Milvus migrans)は、タカ目タカ科に属する鳥類の一種。トンビとも言う。学名はラテン語で Milvus が「トビ」、migrans が「さまよう」を意味する。

ほとんど羽ばたかずに尾羽で巧みに舵をとり、上昇気流に乗って輪を描きながら上空へ舞い上がる様や、「ピーヒョロロロロ」という鳴き声はよく知られており、日本ではもっとも身近な猛禽類である。

確かに空を飛んでいる姿を見ることがあるが、近いところで枝にとまっているのを見たことなかった。

隣で見ていた女性が「こんなところに閉じ込められてかわいそう。空に話してやればよいのに。」と繰り返し言っていた。

が、動物園の動物って、ケガとか何らかの理由でほぞされて、野生に帰れなくなって動物園へ来たというパターンも多いから、あんまり一方的に主義を主張するのも何というか…。

そもそも、そう思うんなら動物園とかには来ない方が良いと思ったりして。

長岡市悠久山小動物園インドクジャク

長岡市悠久山小動物園インドクジャク3

長岡市悠久山小動物園インドクジャク4

長岡市悠久山小動物園インドクジャク5

悠久山小動物園では、管理室に声をかけるとクジャクの羽をくれるらしい。

もらって来ればよかった…。

コメント